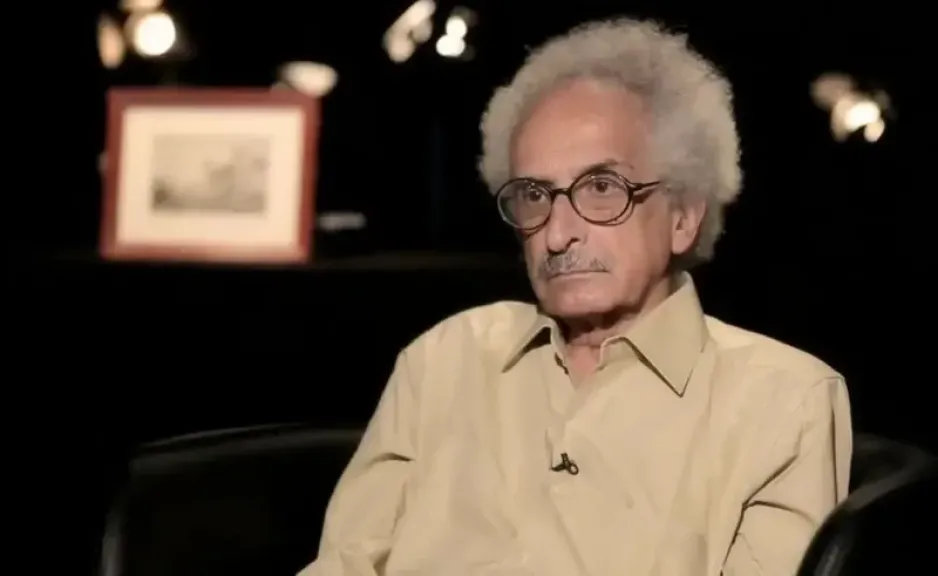

صُنع الله إبراهيم.. ضمير الرواية العربية وحارس الذاكرة

من زنازين الستينيات إلى منصات الجوائز المرفوضة.. حكاية الكاتب الذي جعل الكلمة سلاحاً والتاريخ مادة للحكاية

"لا أكتب لأرضي أحداً، بل لأقول الحقيقة كما هي" بهذه الجملة الصادمة رسم صُنع الله إبراهيم ملامح مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن، بدأت عام 1937 حين وُلد في حي فقير بالقاهرة، مروراً بخمس سنوات في السجن بين 1965 و1970، وصولاً إلى منصة وزارة الثقافة عام 2003 حين رفض جائزة الدولة التقديرية قائلاً: "الحرية أثمن من أي جائزة."

وُلد صُنع الله في زقاق ضيق من أحياء القاهرة الشعبية، لأسرة متواضعة، حيث كان والده موظفاً في وزارة الأوقاف وأمه ربة منزل، لم تكن الحياة سهلة لكن بيئته البسيطة لم تمنع عنه شغف المعرفة.

كانت القاهرة آنذاك مدينة مزدوجة الملامح: عربات خيول وأصوات الباعة وروائح الخبز الطازج من جانب، وجنود بريطانيون ونقاشات سياسية ساخنة من جانب آخر.

في هذا الخليط، بدأ الفتى النحيل يلتهم الصحف والروايات، ويصغي لأحاديث الكبار عن السياسة كما لو كانت فصولاً من رواية مفتوحة على كل الاحتمالات.

عام 1955 التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، بعد التخرج وجد نفسه أكثر انجذاباً للعمل السياسي من مهنة المحاماة. انضم إلى الحركة اليسارية، وشارك في المظاهرات والنقاشات الفكرية، مؤمناً أن التغيير يبدأ من الوعي الشعبي ومواجهة الظلم.

عام 1965 جاءت نقطة التحول الكبرى حين اعتُقل مع مجموعة من المثقفين والنشطاء في القضية المعروفة بـ "تنظيم الحزب الشيوعي المصري". خمس سنوات أمضاها خلف القضبان، لكنها لم تكن سنوات ضياع. هناك، في الزنزانة، تعلّم الصمت الطويل، وأتقن فن المراقبة، وجمع قصاصات الأخبار ودوّن يوميات على أوراق مهترئة، لم يكن يعلم أنها ستصبح لاحقاً نواة مشروعه الأدبي.

خرج من السجن عام 1970، وفي العام التالي نشر روايته الأولى "تلك الرائحة" (1971)، نص قصير جافّ اللغة حادّ الزوايا، يعكس إحساس ما بعد الصدمة والاغتراب، الرواية أثارت ضجة واسعة؛ بعض القراء اعتبرها خرقاً لتقاليد السرد، وآخرون رأوا فيها ولادة صوت أدبي مختلف، لكن الجميع اتفق على أنها فتحت باباً جديداً في الرواية العربية.

لم يكن صُنع الله إبراهيم من الكتّاب الذين يكررون أنفسهم؛ ففي عام 1981 أصدر رواية "اللجنة"، نصاً رمزياً ساخراً عن البيروقراطية والرقابة، بلغة مشحونة وإيقاع متوتر، وفي 1992 قدّم رواية "ذات"، التي التقطت التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر عبر حياة امرأة عادية، مزجاً بين السرد الروائي والقصاصات الصحفية التي أصبحت علامته الفارقة.

أما عام 1997، فقد أصدر "شرف"، التي فتحت أبواب السجون على مصراعيها، كاشفاً عن عالم قاسٍ من الفساد والعنف، ومانحاً القراء صورة صادمة للواقع خلف الجدران.

وبينما كانت أعماله تثير الجدل الأدبي، جاء عام 2003 ليضيف لمشواره موقفاً شخصياً أيقونياً؛ إذ صعد إلى منصة وزارة الثقافة لتسلم جائزة الدولة التقديرية، لكنه فاجأ الجميع برفضها علناً قائلاً: "لا أقبل جائزة من سلطة لا تحترم شعبها"، ثم غادر القاعة، كان ذلك المشهد خلاصة لشخصيته: فصُنع الله هو نموذج حي للكاتب والمفكر الذي يضع ضميره فوق أي تكريم.

بعد ذلك بخمس أعوام، عاد إلى التاريخ البعيد في روايته "العمامة والقبعة " (2008)، التي استعاد فيها القرن التاسع عشر ليروي تداخل النفوذ الأجنبي مع الحياة المصرية، مؤكداً أن قراءة الماضي ضرورية لفهم الحاضر.

أسلوب صُنع الله إبراهيم يجمع بين الدقة والاقتصاد في الجمل، والقدرة على بناء نص مشحون بالمعلومة دون أن يفقد الإحساس الإنساني، لغته بعيدة عن الزخرفة؛ لكنها مليئة بالدلالات، وتستفيد من التكرار المقصود للحقائق والإشارات التاريخية، والأهم أنه جعل من الوثائق والأخبار والإحصائيات جزءاً عضوياً من نسيج الرواية، فحوّل العمل الأدبي إلى شهادة على زمنه.

على مدار أكثر من نصف قرن، أثّر صُنع الله إبراهيم في أجيال من الكتّاب الشباب، ليس بأسلوبه فحسب، بل بموقفه الأخلاقي من الكتابة. ألهم كثيرين أن يروا الأدب مساحة لمساءلة السلطة وكشف التزييف التاريخي، ليقف في مصاف الروائيين العالميين الذين جعلوا الكلمة أداة مقاومة، مثل جورج أورويل في فضح الاستبداد، وغابرييل ماركيز في تسجيل الذاكرة الشعبية، وألكسندر سولجنتسين في كشف قسوة السجون.

اليوم، ما زال صُنع الله حارساً للذاكرة، شاهداً على زمنه، ومؤمناً أن الرواية ليست ترفاً، بل ضرورة لفهم التاريخ ومساءلته، وكما قال يوماً: "أنا أكتب كي لا يقال يوماً إننا لم نعرف"، فتكدست قصاصات الصحف كما كانت أيام السجن، وفي عينيه لمعة طفل يراقب العالم بعين ناقدة لا ترحم.

تُعد مسيرة صنع الله إبراهيم ليست مجرد فصول من حياة كاتب، بل هي درس حيّ في معنى الالتزام الأخلاقي والفني في الأدب.

فالرواية العربية، في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الحقائق بالشائعات، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى كتّاب يملكون شجاعة المواجهة، وقدرة التوثيق، وإرادة الصمود في وجه الضغوط.

لقد أثبت صُنع الله أن الرواية يمكن أن تكون أكثر من حكاية ممتعة؛ بل يمكن أن تكون أرشيفاً مضاداً يحفظ ذاكرة الشعوب، وأن الكاتب ليس متفرجاً على التاريخ بل طرفاً فيه.

فأسلوبه القائم على مزج الوثيقة بالخيال، وإصراره على كشف المستور، جعله نموذجاً للكاتب الذي يقف على مسافة واحدة من السلطة ومن الجماهير، فلا ينحاز إلا للحقيقة.

حتى أصبحت تجربته للجيل الجديد من الروائيين رسالة واضحة، أن الكتابة الحقيقية لا تُقاس بعدد الجوائز أو حجم المبيعات، بل بمدى صدقها، وبقدرتها على البقاء شاهدة على عصرها، كما يقول هو نفسه "أنا أكتب كي لا يقال يوماً إننا لم نعرف."

واليوم ننعي نبراس في سماء ثقافتنا، رحل عنا تاركاً إرثاً سيظل يضيء عقولنا ليس فقط بكتبه وكتاباته بل بمواقفه التي اختارها منذ بداية الطريق؛ ليبقى ضمير الرواية العربية، وحارساً لذاكرة أمة لا تزال تبحث عن سرديتها الحقيقية.